BLOG

第5回商社パーソンのこれからのキャリアのインタビュー受けました。

以下動画の文字起こし

長尾と申します。自己紹介をさせていただきます。

私は1993年から2005年まで伊藤忠商事にお世話になりました。元々プラント業界にはあまり興味がなく入社しましたが、会社としては人気がありました。しかし、当時まだ若かった私は、自分の人間力でどうこうできるビジネスではないと感じ、あまり興味が湧かない時期を過ごしていました。そのようなマインドでしたので、3、4年ほどは仕事にも身が入らず、苦労した記憶があります。

そんな中、今思い返すと一番思い出に残っているのは、ある先輩(上司)と喧嘩になり、会社を辞めるか辞めないかという事件があったことです。仕事にも興味が持てず、上司とも合わないということで辞めようと結論付けましたが、当時の部長さんや部長代行の方に話を聞いていただく機会がありました。

その時に、「何をしたいんだ?」と聞かれ、「実感が湧く商売がしたい」と話したところ、「商売なんか何をやっても一緒だ。人間力が発揮できるかどうかは、小さい商売だろうが大きな商売だろうが関係ない。辞めるのは簡単だが、もう少し商売というものをある程度理解した上で辞めても遅くないのではないか」という話を聞かせていただきました。非常に腹に落ちる話だったので、そこで一旦辞めるのを踏みとどまりました。

非常に恥ずかしい話ですが、周りも皆知っていましたし、仕事についても「お前はこれだけやれ」と、今でも覚えているのですが、ちょっとした海外との取引(タックスディールのような仕事)があり、それだけ、つまりファックス1枚だけを数週間、管理部門の方と一緒にやっていくことになりました。周りの先輩や後輩は皆かなり忙しく残業している中で、私だけがその1枚だけを、とにかく100%、誰に文句も言われないくらいにやれと言われ続け、その1枚だけの仕事を1ヶ月続けました。 そうした中で、自分自身も変わったのか、仕事に対して一つのことに注力して責任を持ってやるということが、5年目にしてようやく腹に落ち、やれたというところが、私の中では一つの変わるきっかけになりました。それからは、何かがふっ切れたというか、非常に自信が持てたのか、そこから大きな仕事も徐々にいただけるようになり、プラントの商売自体も本当に面白くなってきました。

その後、アメリカのカンザスに、まだ支店もない中で「アメリカ市場をこれから開拓するんだ」ということで、当時の上司や先輩から「一人で行ってこい」と言われ、知り合いもいない中行きました。そこで、アメリカのエンジニア会社やお客様とのネットワークを作る仕事をさせていただき、私一人でしたが、責任者という形で日本に対しても発信しなければならず、そこで非常に責任感というものを身につけさせていただきました。とにかく自分で開拓しなければ何も始まらないという状況に放り込まれたので、おそらくその時の先輩や上司は、私という人間はどちらかというと皆とやっていると人に頼りながらやるのでうまくいかないだろうということで、こういう人間は一人にさせてやった方がいいという考えもあったみたいです。

それも私にとっては非常に良い経験になりました。その後、アメリカのニューヨークに移り、ある程度仕事をさせていただき、1年半から2年弱ほどいた後、ビジネス機能統合部という部署(今はもうなくなりましたが、機械カンパニーの中にありました)に戻りました。私がアメリカから帰る時は、すごい精鋭が集まるということでかなり不安を感じながら帰ったのを覚えています。2000年に帰り、そこでM&Aや新規事業をやるということで、確かに、皆すごい精鋭が集められていたので、私もかなり気合を入れて仕事をした記憶があります。

当時、新規事業ということだったので、自分の実力も試せるし、どんどんどん出していこうということで、出していきました。私としては逆にチャンスだと思い、当時自分の机にも貼っていましたが、今でも覚えているのですが、リクルートの創業時の標語で皆さんもご存知かもしれませんが、「自ら機会を作り出し、機会によって自らを変えよ!」という言葉です。それを机に貼って毎日自分でアイデアを何十個も出すという計画を立て、部会で発表するということをずっと繰り返していました。 そうした中で、当時、海外でも環境ビジネスが流行っていましたし、日本でもちょうど土壌汚染対策法という法律が施行されるのに合わせて、土壌汚染調査に保証をつけるというビジネスモデルを開発しました。それが、プロパティ・リスク・ソリューションです。ただこれも、当時の部長が素晴らしかったと思うのですが、私まだこの時32歳だったのですが、言い出したのが私だということもあり、「やるんであれば事業会社の社長をお前がやれ」ということでやらせていただきました。 ただ、ベンチャーでしたので、なかなか、いわゆる商社の間尺に合うビジネスまでは、簡単にはいきませんでした。結局2年ほどで、「これは難しいのではないか。ある意味MBAに行ったみたいなものじゃないか。お前にも勉強になったと思うから早くプラントのビジネスに戻れ」という話もあり、当然周りの人はプラントのビジネスに戻ってくると思っていたのですが、私としては2年間ちょうどやって、色々第三者にも声をかけて入ってもらったというのもあり、何かやっぱり業界に入ってみると思い入れも出てきて、若気の至りで、ほぼ資金もない中で撤退したのですが、私としては引き継いでやろうということで、2005年に同社を辞めてこの会社を引き継ぎました。

当時は本当にまた1から始めるというような状況で、不動産ファンドがアメリカから上陸してきたということもあり、我々は土壌汚染調査だけでなく、建物込みのリスク評価という世界に入っていき、そこで大きな波もあったので、そちらに方向転換し、その波に乗れたということでうまくいきました。あまり横展開できるような事業ではなかったので、最終的には2009年にファンドにエグジットしました。

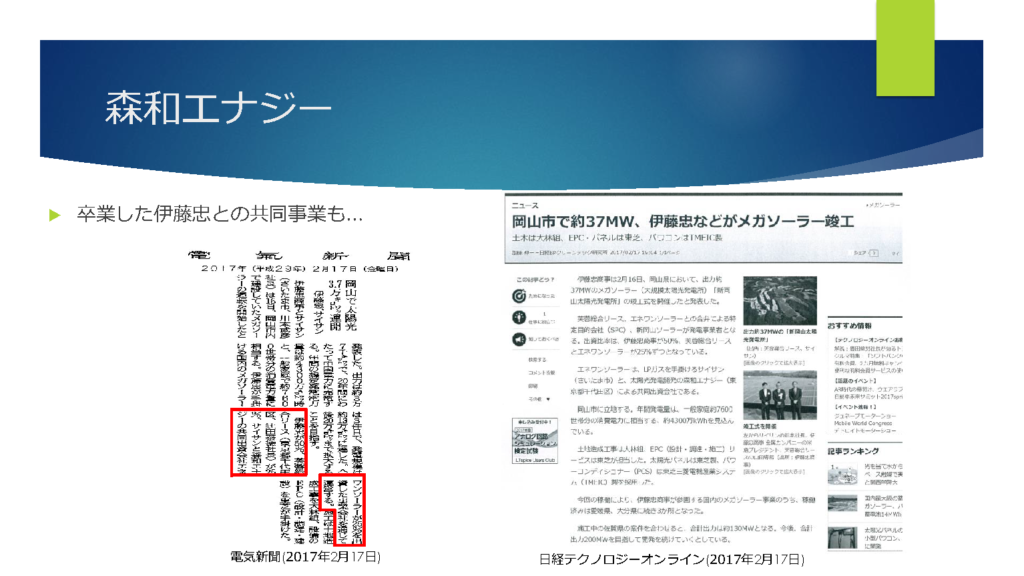

それから、いくつかまた会社をやりました。森和(しんわ)エナジーという会社なのですが、これも伊藤忠時代の先輩で、元ファーストリテイリングの役員だった森田さんと再会し、ちょうど僕らが海外で電力事業をやっていたので、これから日本も電力事業は自由化されるのではないかという目論見もあり、「まず会社を作ってやってみようか」ということで始めました。森田さんという方は、案件を精緻に仕上げるのが得意で、私はどちらかというと案件を取ってくるとか、色々な繋がりの中で何か引っ張ってくるのが得意なので、ちょうど森田さんからもそういう組み合わせでうまくいくんじゃないかということで始めました。結果として、10か所開発できて今運営しております。

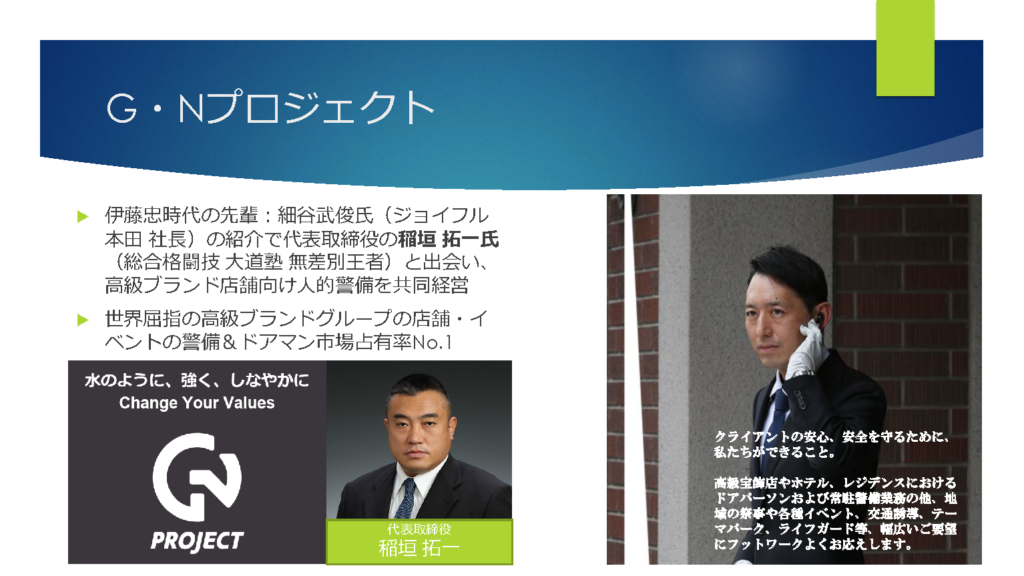

これも伊藤忠時代の先輩で、ジョイフル本田の社長をやられている細谷さんという方がいらっしゃって、彼が早稲田大学の格闘技(極真)出身なので、「格闘技繋がりで警備会社をやっている人間がいる。ちょっと手伝ってやってくれないか」という話がありました。私は別に格闘技の人間ではないのですが、伊藤忠の先輩の話でもあったので一度お会いさせていただきました。話していくと、格闘技をやられていて、真の意味での人的警備に特化する会社を作りたいということで、非常にビジョンもある人だったので、色々10年間ほど一緒にやっていきました。結果的に、格闘技で培った人的警備や対処の仕方などが、全く10年前は予想もしていなかったのですが、今の高級ブランド(あまり名前は出せないのですが、かなり世界的な高級ブランドグループ)のイベントの警備やドアマンの警備などで、市場占有率ナンバーワンになるような会社になりました。

森和エナジーの開発も落ち着き、警備会社の方も落ち着いてきたので、明和地所株式会社(ご存知の方もいるかもしれませんが、クリオというマンションシリーズで30年ほど前に創業され、今一部上場の会社)のオーナーと親しかったこともあり、社外取締役から入り、結局そのまま4年ほど常勤で、管理本部や流通事業本部の立ち上げなど、色々なことを経験させていただきました。

自分でスタートアップをやってみたり、共同で何かやってみたり、上場会社の役員もやらせていただいた中で、やはりどこに行っても人手が足りない、本当に良い人材が足りないということを実感しました。もう少し大企業と中小・スタートアップと言われる業界が、真の意味で人的な流れができないかということで作ったのが、この株式会社IKIGAIという会社です。私が今51歳で、一緒に共同で創業した者が40代前半、もう1人が30代ということで、3世代で今やっております。 もう一人、皆さんご存知だと思うのですが、川渕さんというJリーグを立ち上げた方にも、アドバイザーに入っていただきました。なぜ川渕さんなのかというと、川渕さんご自身がちょうど51歳まで古河電工の社員で、51歳の時に、これから違う世界で試してみたいということで、サッカー協会の方に大きく足を踏み入れ、結果として、Jリーグの立ち上げやバスケットボール協会の合併などをなさいました。もう84歳の方なのですが、まだまだ現役でアグレッシブにやられている方です。その川渕さんに新型コロナの時にお会いさせていただき、大企業の人材は非常にもったいないという話をさせていただき、非常に賛同いただき、今アドバイザーをやってもらっている

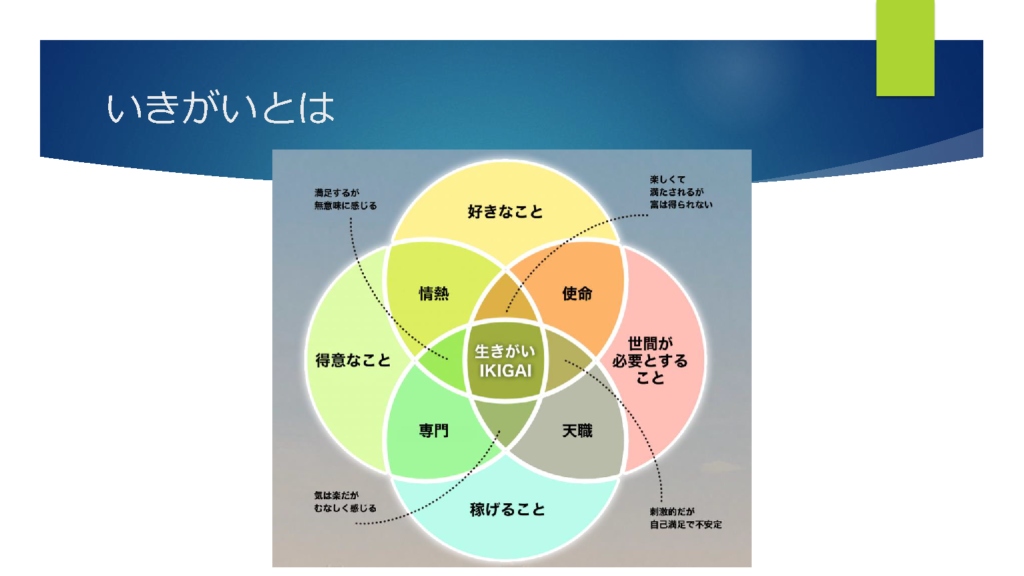

我々が目指しているのは、仕事だけでなく、人生全体、つまりライフの中にワークがあるという考え方です。最終的には、それぞれの人が生きがいを見つけるお手伝いができればと思っています。ただ、今のところは、どちらかというと仕事の方に重きを置きながら事業を進めている状況です。

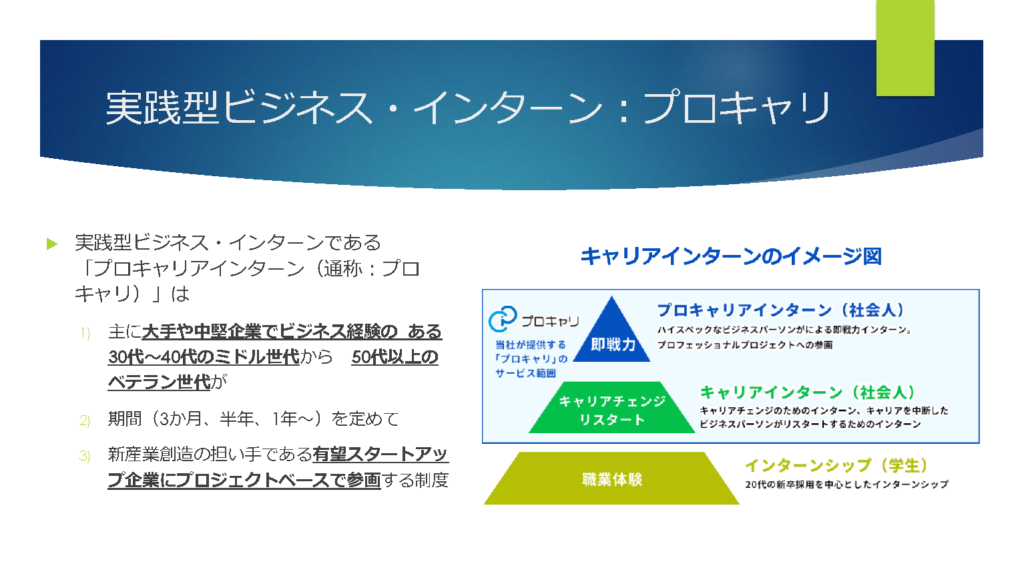

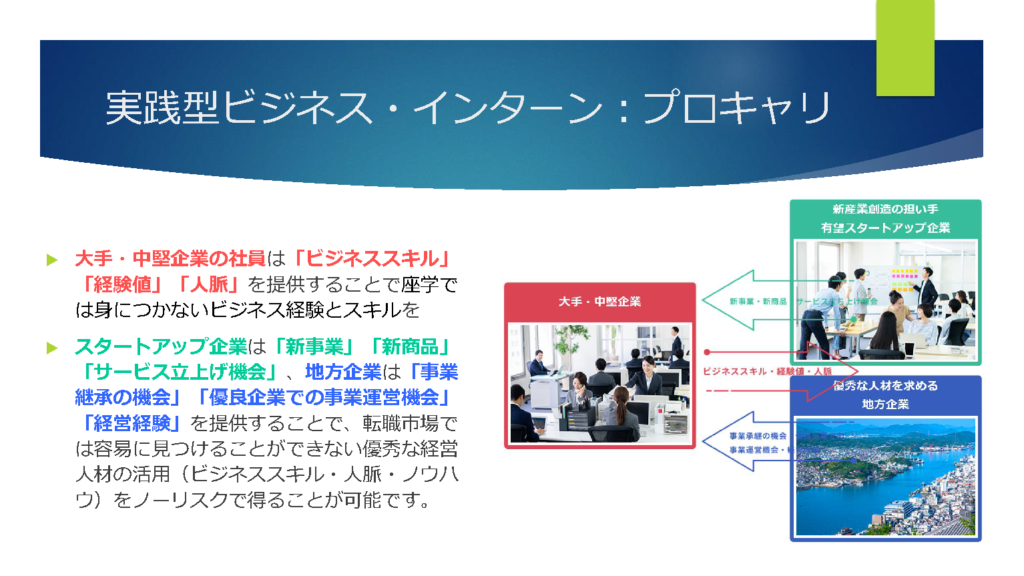

「プロキャリ」という名前で社会人インターンシップ事業を行っていますが、すでにスキルをお持ちの即戦力の方もいれば、キャリア自体をもう一度新たに作りたいという方もいらっしゃいます。我々としては、異文化、つまり他の企業を見ることは非常に意味があると考えており、短期的にそういった体験を提供する、いわば大人向けのキッザニアのような仕組みを作って事業を始めました。

まさに、大手中堅企業と、有望スタートアップ企業や地方企業との間で、人材交流を促進したいと考えています。地方企業やスタートアップ企業から見れば、大企業の人材のスキルや人脈は非常に価値があります。最近までオープンイノベーションという言葉が流行っていましたが、日本では文化的な背景などもあり、うまくいかない部分もありました。我々としては、会社単位で、安全圏の中で流動化、研修という形で人材が交流する方が、動きやすく、本当の意味での人的交流が生まれるのではないかと考えています。

そのような中で、広島県福山市の市役所の方から、「大企業の人材を福山に呼びたい」という話がありました。それは転職だけでなく、地方企業と大企業の人材が交流することによって、地方企業にとっても刺激になり、大企業の人材にとっても新たな経験になり、キャリアの棚卸しにもなる機会を提供したいというものでした。これもまた、伊藤忠の同期で、今広島県議会議員をやっている出原さんと協業しているところです。

以下インタビュー

時流を読んだビジネスのコツは?

時流を読むという意味では、常にアンテナを張っている自負があります。それは伊東忠時代に身についた癖と、何かきっかけがあれば行動に移すというマインドからです。川さんの話もそうですが、川さんと知り合いではなかったのですが、本を読んで「この人なら私たちのアドバイザーになってくれるのではないか」と思い、和歌山大学のサッカー部出身だと知り、知り合いを辿って繋がることができました。これはトライ&エラーを繰り返しているうちに身についたものです。私自身、ビジネスで多くの失敗も経験していますが、このマインドは全く変わっていません。

オンオフどう切り替えてますか?

切り替えは、人と会うのは嫌いではないのですが、ある程度考えがまとまってきた時は、逆に人から離れて一人になる時間も大切にしています。

ミドル・シニア成長し続けるために必要なことは?

今の会社もそうですが、私自身50代、一緒に働いているメンバーは40代、30代と、たまたま3世代になっています。若い世代と働いていると、学ぶことが非常に多いです。どうしても日本人は、年齢が下の者に対して、何か上から吸収できることはあっても、下からは吸収できないという発想が残っているように感じますが、私は逆に、ミドルシニアになればなるほど、下の世代と真摯に向き合うべきだと考えています。若い人たちと一緒にやっていくというマインドの方が良い結果を生むと思います。非常に能力の高い方も多いですし、世代の多様性みたいなものが価値を生むのだと思います。最初は違和感があるかもしれませんが、性別も問わず、本当にダイバーシティの世の中なので、色々な人と付き合うという考え方で進めていく方が良いと思います。

プロキャリを作ったきっかけは

私がプロキャリを作ったきっかけの一つに、「マイ・インターン」という映画がありました。世代を超えてお互いにリスペクトし合えば、逆に価値が生まれるということを描いた映画でしたが、まさにその通りだと思います。世代間の見方を変える、マインドチェンジは非常に大切だと思います。

プロキャリの事業は、地方側と大企業側の両方からのニーズがあります。割合的には、大企業側からのニーズが高いです。長年同じ会社にいると、どうしてもその会社が全てになってしまいがちなので、刺激、他の会社を見る機会を求めているというニーズは非常に高いです。座学の研修だけでは限界があり、実際に体験する機会を求めているのです。受け入れ企業側も、大企業の人と接する機会は少ないので、受け入れたいという価値を感じています。

今まで60歳定年だったものが、雇用延長などで75歳くらいまで働く時代になると、あと25年を考えると、マインドセットも含め、キャリアの棚卸しを含め、改めて可能性を見出す機会が必要になると思います。職業人としての人生が長くなっている中で、自分でキャリアを考えていかなければならない時代になっているのです。

同時に多くの事業を経営するコツ教えて下さい

私の場合は、全て自分で仕切ろうという発想はありません。自分の得意なところ、不得意なところを理解し、得意な人に任せるようにしています。シワエナジーという会社も、森田さんという先輩と、得意分野を分担して始めました。私は企画やプロデュース、森田さんは案件の仕上げを担当するという役割分担で、うまくいっています。自分の得意不得意をオープンにしながら、仕事を進めています。花瓶の一つから自分が決めなければいけないというような考えはありません。事業を通して、お互いに繋がりが生まれることもあります。時間に追われているという感覚はあまりありません。

雇用者から経営者になった時どんなマインド変化がありましたか?

自分の強みを生かし、苦手なところは人に任せるというやり方で、非常にありがたいと思っています。周りの環境にも恵まれていたと思います。「お前に任せる」という環境で、責任感を持って仕事に取り組むことができました。伊東忠にいた時の方が、プレッシャーは高かったです。新規事業をイントレプレナーとしてやるとしても、色々な人を巻き込まなければいけないプレッシャーなど、外で色々なことをやらせていただいている今に比べれば、全然大したことはありません。伊東忠での経験があったから今があると思っています。

部下・後輩のモチベーション管理で心がけていることを教えてください

一人になると責任感を持ってやるだろう、周りに優秀な人間がいて何人かでやると人に頼りながらやるのでなかなか難しい、ということがあり、研修が良いのか、仕事の中で経験させるのが良いのか分かりませんが、個別に長所を見出し、それを伸ばせるような環境や仕事の与え方があると、私のような人間でもマインドが変わりました。長所を伸ばすやり方でないと、なかなか難しいと思います。そういう機会を与えるように心がけています。

強みを伸ばすためのコミュニケーションとは?

今はコロナ禍なので、以前のように酒を飲みながら語り合う機会は減りましたが、仕事の中で、ブレインストーミングのような形で、アイデアを出し合う機会を作るように心がけています。そこで、年齢に関係なくアイデアを出し合うことが大切だと思います。一方通行で指示するのではなく、アイデアを出し合うことで、コミュニケーションや信頼感を醸成するように努めています。今はトライ&エラーでやっている状況ですが。

パートナーに求めるものは?

パートナー企業も、結局は個人、社長など、中心になる人がいると思うので、価値観、方向性、人間性として共感できるかどうかが、長く続けられるかどうかのポイントだと思います。人間対人間で共鳴できるかどうかが重要なのです。信頼感がないと続かないと思います。セッションを通して、馬が合うところから始まり、語り合うことが大切です。共鳴することで、パートナーシップが足り得ると考えています。機能が足りないからという理由だけで会社を選ぶのではなく、長く続けられるかどうかを重視しています。

情報ツールを教えてください。

情報収集は、新聞、雑誌、ネットなどで行っています。電車に乗る時に吊り革広告を見るのも、世の中のトレンドを知るのに役立ちます。気になるものがあれば調べています。ビジネスとは別に、趣味も含めて大学院にも通っており、国際日本学を学んでいます。海外の視点から日本の文化を見るとどうなのかという議論をしており、そこで得られる視点は、仕事にも役立っています。海外の方から見た日本はまた違って見え、ガラパゴスのような日本人になりがちですが、そういった視点を大学院で得られています。

各年代の同僚から学んだ具体例を教えてください

ITスキルは非常に重要です。特に、うちの会社の会長二人はコンサル出身なので、DXの活用方法が私とは全く違います。効率的な仕事の仕方、時間に対する考え方など、非常に勉強になっています。学ぶべきは、まずはITスキルだと思います。コンサル出身の彼らは、情報収集も早く、まとめるのも早く、展開していくのも早いです。ビジネスにしていくのはまた別の話ですが、勝者としての気概は非常に学びになっています。

70歳定年を見据えて若手がすべきことはなんですか?

事業のスピードも非常に早くなっています。感度を高めていかなければいけないと思いますが、商売のポイントは変わっていないと思います。キャリアという言葉は、もうそういう時代ではないような気がしています。積み上げていくという発想は、もう古いと思います。毎日毎日が重要なので、数年でキャリアを積んで、また数年でキャリアを積んでという積み上げ方式は、今の若い人には合わないと思います。目の前の場で、自分が興味を持ったことを日々やっていく方が良いと思います。そのために必要なスキルを学ぶことができるのです。あまり先を見ないで、目の前の場で最先端のことをやっていく、従来型のビジネスであっても最先端のことはできる、そういう考え方の方が良いと思います。キャリアという言葉自体、もう無くなってきているのではないかと思います。流れが早くなっているので、キャリアを積み上げていく時代ではなく、今の部署でできること、最大限のことを日々やっていくというマインドで進めていく方が、自然と経験も積めますし、必要なスキルも見えてきます。

長尾さんが考える商売の本質とは?

うちの警備会社のキーワードは「水のごとく」です。商売の本質が分かっていなければ、変化に対応することはできません。水のように変化に対応できるのが、本当の商人だと思います。お客様のことを本当に思っているからこそ、変化に対応できる

お客様のことを本当に思っていれば、変化に対応できる。そこがなかなか、実は他者のことを理解していない、お客様も含めてなんですけど、分かっているようで実は自分の枠の中で考えてしまっているというパターンが結構失敗の元なのかなとは思うので、そうじゃないかなと思いますね。

コロナ禍でも人材ニーズはありますか?

どんな人材にニーズがありますか?

事例として、私たちが運営する警備会社にプロキャリを利用して人材を受け入れたケースがあります。オーナーである私も状況を把握しており、売上・利益は伸びていましたが、管理体制が整っていないことが課題でした。格闘技経験者ばかりが集まっている組織だったため、管理業務に精通した人材が不足していたのです。そこで、財務のプロではなくとも、人事や管理体制をまとめられる人材がいれば良いと考え、人材を探していました。

そんな中、伊勢丹三越グループを退職された方と知り合いました。その方は総務人事の経験者ではありませんでしたが、大企業で様々な規則の中で業務を遂行してきた経験をお持ちでした。最初は「警備会社、特に格闘技経験者の方々と仕事をしたことがないので、私には難しいのではないか」と仰っていました。

しかし、受け入れ側からも「武闘派出身の方ばかりの組織だからこそ、大企業で培われた管理の視点が必要なのではないか。まずはインターンとして受け入れてみましょう」と提案し、インターンシップが実現しました。結果的には、お互いに敬意を払いながら協働することで、非常に良い結果を生み出しました。その方から見れば、「なぜこんな基本的なことができていないのか」という状態でしたが、受け入れ側はそれを素直に受け止め、改善していったのです。

インターンを経て、その方は現在は管理部長として活躍されており、数ヶ月で会社全体が大きく変わりました。この事例から言えるのは、「もしかしたら難しいかもしれないけれど、まずは飛び込んでみよう」というマインドが大切だということです。今回は結果的に転職という形になりましたが、プロキャリは必ずしも転職を目的としたものではありません。「まずは体験してみよう」という気軽な気持ちで参加できるのが特徴です。メリットだけを求めているのではなく、「ちょっと見てみよう」という気持ちで参加していただくことが大切だと考えています。

プロキャリは社会人インターンシップからスタートしましたが、その後、社名を「生(せい)」に変更しました。これは、人の「ライフ」、つまり人生全体を捉えるという考え方を反映したものです。よく「ワークライフバランス」という言葉がありますが、私は「ワークの後にライフ」という考え方に違和感を持っていました。本来は「ライフがあってワークがある」はずです。生活全体の中で、ワークは確かに重要な要素ではありますが、様々な生き方、多様性、特にZOOMなどのツールを活用した多様な働き方が可能になる中で、より生活を楽しめる世界が広がっています。

「生きがい」というのも、趣味が生きがいになる方もいれば、仕事が生きがいになる方もいるでしょう。75歳まで働くという選択肢もありますが、働き方も様々です。週1、2、3日働くという選択肢も出てきています。私が考える「生きがい」とは、何かに没頭し、他のことを考えられない状態、いわゆる「フロー状態」に近い状態です。そのような状態を24時間続けることができれば、それは素晴らしい生きがいと言えるでしょう。

私たちは、一人ひとりの千差万別な生きがいを見つけること、キャリアも含めてサポートできるような会社を目指しています。これは非常に難しい課題ではありますが、カウンセリングやマインドセットも含め、様々な角度からサポートしていく必要があると考えています。人が何か刺激になる機会を作ることも重要です。

貴重なお話、本当にありがとうございました。本日は誠にありがとうございました。