BLOG

長尾家のルーツをたどる

自分のルーツを深掘りすると、歴史の面白さにどんどん引き込まれてしまう。先祖のことを調べる中で、意外なつながりやストーリーが見えてくるのはとても興味深い。

僕の家系、長尾家のルーツをたどると、幕末の福山藩にまでさかのぼる。さらには岡山・吹屋の町とも深い縁がある。今回は、そんな長尾家の歴史を振り返りながら、先祖たちが何を考え、どう生きてきたのかを紹介してみようと思う。

幕末を生きた先祖・岡田吉顕(おかだ よしあき)

まず、一番興味深いのが高祖にあたる岡田吉顕。彼は幕末の福山藩で筆頭家老(今でいうNo.2のポジション)を務めていた。時代はまさに激動の幕末。彼は最初、譜代大名として福山藩の兵を率いて長州征伐に参加していたが、その後、薩摩・長州側の官軍となり、戊辰戦争の五稜郭の戦いにも参戦した。

さらに、吉顕は教育にも熱心だった人物で、あの福沢諭吉とも交流があったという。実際、彼の孫(僕の祖父)は、創生期の慶應幼稚舎に岡山から東京へ留学している。福沢諭吉の影響を受けた家系だと考えると、教育を重んじる風土があるのも納得できる。

明治に入ると、彼は旧福山藩領の大部分を統括する郡長として、新しい行政制度を担う立場になった。今の福山市辺りを管理していたわけで、地元の発展にも大きく貢献している。

曽祖父・長尾佐助と吹屋の発展

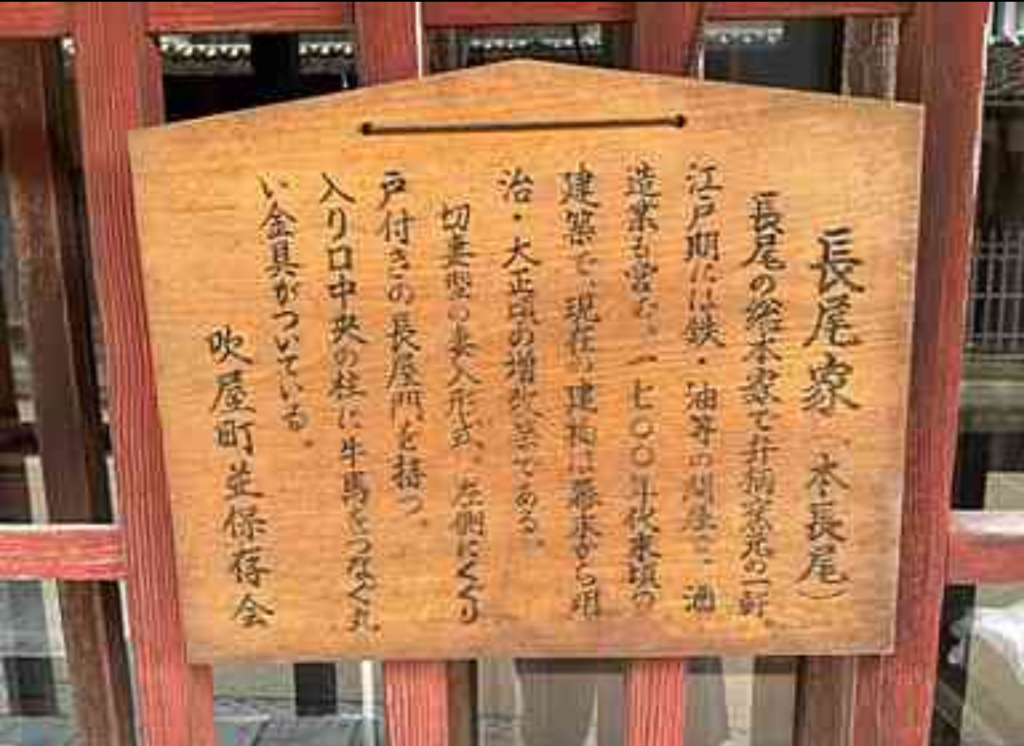

そんな歴史を持つ岡田家と長尾家がつながったのが、曽祖父・長尾佐助の時代。彼は岡山の吹屋という町で活躍した実業家で、吹屋といえば、日本の伝統的な赤い顔料「ベンガラ」の一大生産地だった。

長尾佐助は地元経済の発展に尽力し、岡山県会議員も務めたほか、成羽銀行の頭取なども歴任。政治と経済の両面で地域を支えた存在だった。当時の吹屋は、銅山とベンガラ産業で栄えた町で、赤い石州瓦の屋根が特徴的な歴史的な町並みが今も残っている。

そして、この吹屋の町並みを守るために奔走したのが、僕の大叔父(祖父の弟)だ。彼は吹屋を重要伝統的建造物群保存地区に指定するために尽力し、その結果、吹屋は1977年に国の文化財に指定された。おかげで今でも美しい町並みを楽しむことができる。

祖父・長尾廉の思い出

祖父・長尾廉は、岡田吉顕の影響を強く受けて育った。彼は幼い頃から曽祖父・岡田吉顕の話を聞いて育ち、「学問を怠らず、世のため人のために尽くす」ことを教えられていたらしい。

廉は弁護士として活躍しながら、最晩年まで、桜の植樹を寄付をするなど地域貢献をしていたそうだ。僕自身も、そんな祖父の話を聞いたことがあるが、その時は正直、ピンとこなかった。でも、今になって振り返ると、彼の言動の意味がよくわかる気がする。

先祖の想いを受け継いで

こうして長尾家の歴史を振り返ってみると、**時代は違えど「郷土を守る」「教育を大切にする」「実業を通じて社会に貢献する」**という精神が脈々と受け継がれていることに気づく。

僕自身は、家業とは別の分野で会社を経営しているが、根底にある価値観は先祖たちと共通しているのかもしれない。歴史を知ることで、自分のルーツをより深く理解できるし、それが今の生き方にも影響を与えているように思う。

ルーツを知ることは、ただ過去を振り返ることではなく、「これからどう生きるか」を考えるヒントになるのかもしれない。

参考文献

https://fukiya-japan.red/

https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/05_vol_100/feature03.html

https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who4-6932

https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who8-16373

https://seishikan-dousoukai.com/jinbutsushi/3185

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E5%90%89%E9%A1%95

https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/relation/entry/relation_064744.html

https://boshin150-minamihokkaido.com/mononofu/okada_iuemon

https://matsunaga4dankai.fc2.net/blog-entry-3114.html

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/koho-detail50/koho-202007/190307.html

https://www.okayamania.com/colum/jinbutsu/35.htm